Hoy ha comenzado el final

El viaje, promesa de la travesía, para él no prometía nada. En la primera hoja de un cuaderno liso puso, sin fecha visible, «Hoy ha comenzado el final». Las notas posteriores confirman el comentario, pero si en realidad fuese lo escrito en último término, nada más que al comienzo, sin desmentirlo del todo lo harían aún menos preciso de lo que es. No habrá modo de saberlo. El tono en general es errático, algo contenido pese a bordear la confesión, y resignado pese a tener accesos de irritación. Al leerlo he pensado en alguien que está rodeado de varias personas. Todos siguen la animada conversación, compenetrados. Pero este sujeto ocupa un centro ciego, no lo tienen en cuenta. Pasa un rato de charla y llega un punto en el cual, advertido, opta por callarse, más tarde por apartarse, rato después por irse sin que nadie repare en ello, un hecho para él no sólo evidente sino también decisivo. Hay páginas en las que escribe como si, para seguir con el ejemplo, no se hubiese ido de la manera adecuada; entonces se enfada consigo mismo, siente vergüenza de sí. Quizá por eso recurre al apócrifo, como una manera de enaltecer sin gravedad lo cierto, aquello que de ser expresado libre de camuflaje estaría más cerca de la impostura que de la sinceridad. Por eso mismo todo podría ser una gran mentira, sin embargo hay un fondo de verdad decisivo, si no en lo sustancial por lo menos en lo accesorio.

El menor cambio de tono le parecía impropio, parece haber sido una persona contenida. Tenía una especial preocupación por el clima y —aunque no era bebedor— despreciaba el agua. Tampoco, como se verá, sin ser puritano tenía una buena opinión sobre el sexo, frente al que tendía a retroceder y donde, según su experiencia, sólo veía confusión. (Pero al contrario de otros misterios no lo atraía; al contrario, frente al sexo retrocedía. Allí intuía una zona de riesgo y desastre, su punto débil, una avanzada lejana, larval pero implacable, de la desesperación.)

Nació en un barrio oscuro, sobre una calle inclinada. Cierta noche un auto, estacionado sin freno, comenzó a rodar y se estrelló contra una casa, haciéndola temblar. En su familia recordaron el suceso durante años; siempre algún domingo por la tarde volvía, antes de cambiar la yerba por quinta vez. Las familias son minuciosas para los recuerdos; no les interesa la originalidad de la experiencia, sí la precisión al evocarlos: dónde cada quien estaba parado, las reacciones de asombro o miedo, las caras de susto. Y los recuerdos parecen pautados, en su aparición, por la ronda del mate. Uno se la pasa haciendo el ridículo frente a su familia, escribe, y todos se lo perdonan porque nadie está a salvo. Por otra parte, para eso está la familia. Cuando tenía ocho años plantaron retoños a lo largo de la cuadra, todos erguidos pese a la inclinación, y muchos años después sentiría una impaciencia semejante a la del primer día al no poder discriminar —o por lo menos percibir—señal alguna de crecimiento.

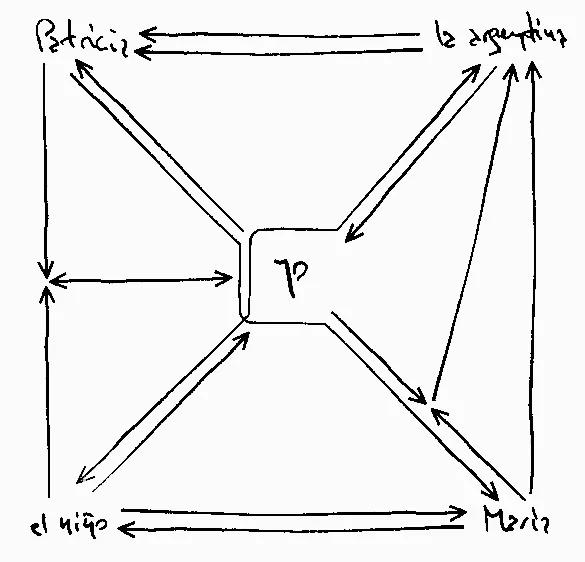

La manzana, junto con las tres cuadras que lo separaban de una plaza, fue su mundo propio. Hubo casas demolidas, otras que se levantaron, grandes establecimientos que cambiaron de uso, etcétera; pero el antiguo hogar, y esto lo escribía con particular orgullo, se mantenía. Era cierto que ignoraba lo ocurrido en el interior, podían haber tirado abajo todas las paredes y levantado otras, pero un razonamiento mínimo lo consolaba, y era la convicción de que aun si tras la entrada quedaba solamente un terreno baldío no le importaba mientras el exterior —la fachada simple y luminosa, gracias al día, que sostenía firme el rastro del recuerdo— se mantuviera. Esto le hizo suponer si los recuerdos en general no precisarán tan solo de su cara exterior, una especie de marca o moneda, como los pequeños escudos colegiales que se prendían sobre la solapa, para mantener su vigencia. Pero estuvo a punto de tachar la idea —lo que significaba borrarla—: era un error pensar en la casa natal como un recuerdo, en realidad ya no era nada que le concerniera, había sido una circunstancia. Aquí escribió, dominado por la asociación, «Emblemas» y después una serie de nombres: Patricia, el niño, María, la argentina.

Se repiten en la hoja siguiente, cada uno en un extremo. En el centro aparece la palabra yo. Parece un esquema equivocado, porque no previó que algunas de las líneas que van de un nombre a otro pasarían por el centro, implicando a ese yo. Quizá asignándoles otro ángulo habría podido evitarlo, pero no lo intentó. Entonces hay líneas que al llegar al centro hacen un rodeo para dejar en claro que no lo atraviesan, con lo cual terminan dibujando un recuadro central presumiblemente no deseado, pero inequívoco. Dos líneas que van en sentido contrario hay entre el niño y María, estableciendo por lo tanto una relación equivalente; son las que dibujan la parte interior del marco alrededor de yo. Entre el niño y la argentina hay una sola línea, pero con flecha en ambos extremos; aquí también hay equivalencia, pero la relación parece ser otra. De la argentina sale una flecha hacia yo, y al mismo tiempo recibe una que proviene de María, donde a su vez llega otra que salió de Patricia, hacia quien apunta una de yo. El niño lanza una flecha a yo. Y otra a Patricia, pero que se detiene a mitad de camino; lo mismo sucede con la que sale de Patricia hacia el niño, ambas se enfrentan. El mismo choque se produce entre María y yo. Pero lo llamo choque, enfrentamiento, sólo para describir la gráfica. Al choque niño–Patricia llega una línea proveniente de yo, con puntas en ambos extremos. Del enfrentamiento yo–María sale una flecha hacia la argentina. Por último, entre Patricia y la argentina sucede algo curioso, porque dos líneas salidas de la primera tienen como destino a la otra; es difícil que se deba a un error, más bien parece una acusación, una flecha subrayando. De manera que el rectángulo original, la página, termina convertido en seis triángulos, cuatro pequeños y dos grandes. Como el dibujante no se preocupó por diferenciar los trazos, debe suponerse que todas las líneas expresan la misma relación; pero en tal caso las dobles que salen de la argentina representan un problema, porque señalar la misma relación dos veces es redundante.

Durante la primera infancia fue un solitario; más tarde, en el colegio también. Los desconocidos, ajenos a la pequeña comunidad —familia, compañeros, vecinos— que colmaba e incluso excedía cualquier necesidad o aspiración, eran extranjeros absolutos, una amenaza por naturaleza. Aunque todavía fuese incapaz de advertirlo, respecto de la amistad tenía sentimientos contradictorios y erráticos. Y por lo tanto hacia los amigos también. No los amaba especialmente, aunque al estar solo pensaba en ellos, creía extrañarlos, una débil angustia indicaba que le hacían falta; pero en los reencuentros se tornaba hermético, nada de ellos lo atraía, incluso más, hacía esfuerzos por contener su repulsión. Tampoco los entendía —ni le interesaba hacerlo—, así como en general no le importaba especialmente nada que no le concerniera o implicara a él mismo de manera directa. Eran como un enemigo conocido, alguien familiar con quien no cabe la hostilidad, y a la vez ajeno como para depositar la confianza. De todos modos, los escasos amigos eran una forma de la seguridad. Junto a ellos se creía protegido frente a tanta indiferencia general —como entonces ya percibía pero aún era incapaz de formular—. Y por eso los admiraba, porque no eran él mismo, pese a ser ésta, cosa paradójica, la misma razón por la que los detestaba. Cuando recibía un poco de confianza no desaprovechaba las oportunidades de ser cruel. Una maldad ínfima, a lo mejor inocua, pero implacable. Con los amigos de la niñez supo serlo, estaba atento al menor descuido, tenía recuerdos frescos de aquello que convenía no revivir. Sin embargo jamás recurrió a la traición, demasiado impetuosa para su temperamento vacilante, pero sí dedicaba días enteros a bosquejar venganzas. «He sido un niño ruin», escribe a modo de título sobre una hoja en blanco, sin abundar en la hipótesis o confesión.

Mientras se dedicaba a escribir esta discreta semblanza, según otras partes del cuaderno —semanas después de su llegada a la ciudad— todavía no se animaba a entrar en un café. Odiaba interrumpir. Como en tantos otros lugares, los bares pequeños crean ambientes parecidos a salones de familia, congregaciones de amistades, velatorios, clubes barriales; pero en esta ciudad era peor, porque la misma impresión la daban los cafés grandes. Acostumbrado durante toda su vida a actuar sin llamar la atención, le resultaba intolerable precisamente tener que hacerlo para poder ser anónimo, invisible. Acá la gente tenía la maldita costumbre de reparar en él. Un lunes caminó siete horas sin detenerse, pese al frío y la llovizna. Había cuadras con tres o cuatro bares uno al lado del otro, muchos de ellos propicios, muy probablemente cálidos y protectores, pero ninguno capaz de vencer la resistencia. En algunos casos se daba nuevas oportunidades volviendo sobre los recorridos o dando vueltas a la manzana.

Es difícil precisar el tipo de desafío que asumía o creía asumir actuando de este modo, como él admite. Así, por ejemplo, pasó diez veces seguidas por la misma esquina. En cada vuelta registraba las mismas personas y gestos, momentáneamente distraídos —pero deseosos de que la distracción se prolongara, otro rasgo de las ciudades pequeñas— ante la aparición de un desconocido como él. Pero el desconocido se estaba dando a conocer, y de un modo perdurable; no como cualquier persona que entra y bebe un café o algún trago, sino como un caminante compulsivo que, aterido de frío, mira las mesas de reojo. En esa ocasión, la de las diez vueltas, pocos metros antes de alcanzar la esquina fatídica sabía que todo el mundo se acomodaba en ese momento sobre las sillas para verlo pasar y ofrecerle, a su vez, un mismo espectáculo. Esta conducta podía parecer ridícula, como él mismo razonaba, pero una violencia, o contención, misteriosa le impedía desertar. Ansiaba la realización de un sueño; que un impulso irreflexivo, vinculado con lo espontáneo y por ende controversial, insólito en él y habitual en cualquiera, de pronto lo llevara a empujar la puerta, saludar, y pedir enfático su café, como con derecho propio. Pero hubiera sido un hecho contrario a toda lógica, incluso a su deseo verdadero.

No estaba seguro del motivo que lo había conducido precisamente hasta aquí, pero sí creía, aunque parezca innecesario mencionarlo, que había venido a morir. Fue una predicción excesiva, como la de los suicidas. «Cuando hago silencio me anticipo», escribió al margen. Aún no tenía elegida ninguna opción. Describió a ésta como la ciudad ideal: hay trenes, grúas con pesados guinches, muelles, autopistas, puentes, esclusas, faros. Dentro de un radio acotado la infraestructura ofrecía múltiples alternativas. También estaban, como en todos lados, los objetos portables, incluso demasiado a la mano en la sencilla pensión de una viuda argentina, donde se alojó largo tiempo. Sin conocimiento de la dueña había en el sótano, donde nadie bajaba nunca, un arsenal ambiguo, a su modo inofensivo, pero llegado el caso contundente, pesados baúles que contenían picas, trabucos, sables y mosquetes no precisamente de utilería.

Quedó huérfano siendo pequeño. Su padre había muerto en una típica riña de suburbio, aparentemente gratuita, provocada por él mismo. Según escribió, no olvidaba la noche cuando los golpes a la puerta anunciaron la urgencia; manos ciegas al timbre que no dejaban de golpear. Enseguida alguien lo arrancó de la cama y, aunque ya hacía mucho que podía caminar, aclara con un eco de orgullo infantil, lo llevó cargado. Creyó volar. La noche, hasta entonces sólo conocida en el interior de su casa, en la calle le parecía inconmensurable, con una regulación diferente a la del día: más pausada, menos rígida, más lenta. El paisaje era insólito, un barniz oscuro sobre las cosas. Las luces, flotando sobre el justo centro de las esquinas, borroneadas de humedad tras las copas de los árboles, trastornaban la marcha: no podía decirse que fuera demasiado lenta o demasiado rápida, era precisa. Y aparte estaba el frío, más decisivo, como la fuente originaria del frío diurno.

__

Fragmento incluido en 5.© Jekyll & Jill, 2019. Todos los derechos reservados.

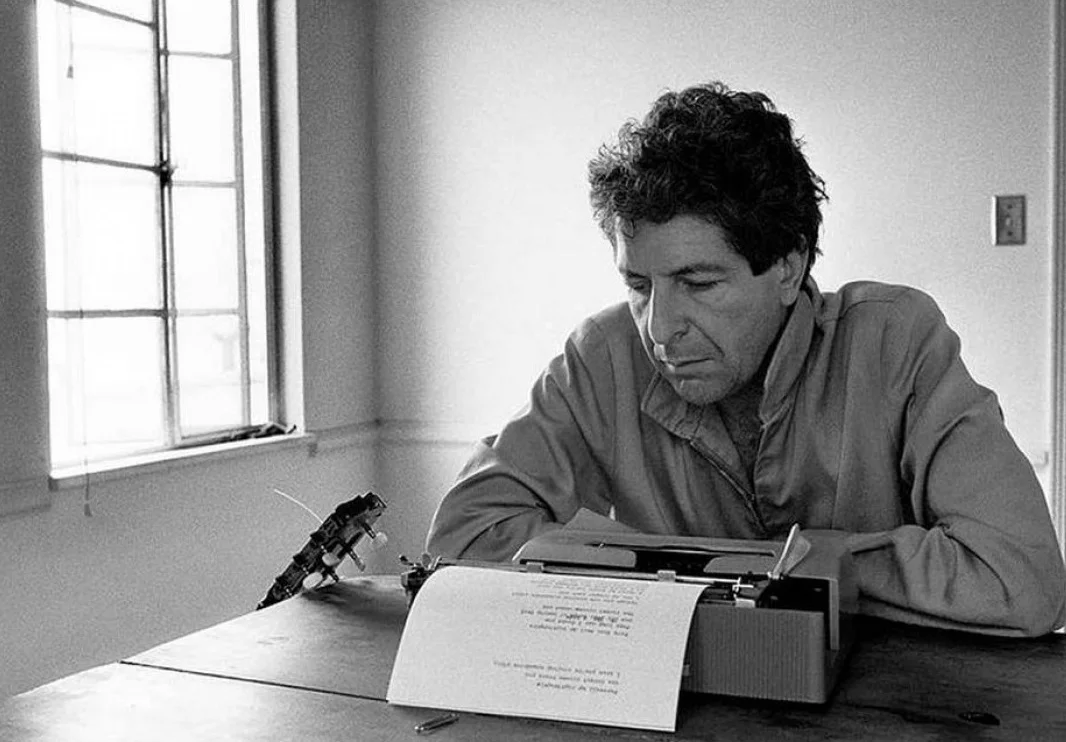

Fotografía de Marcela Rogante.