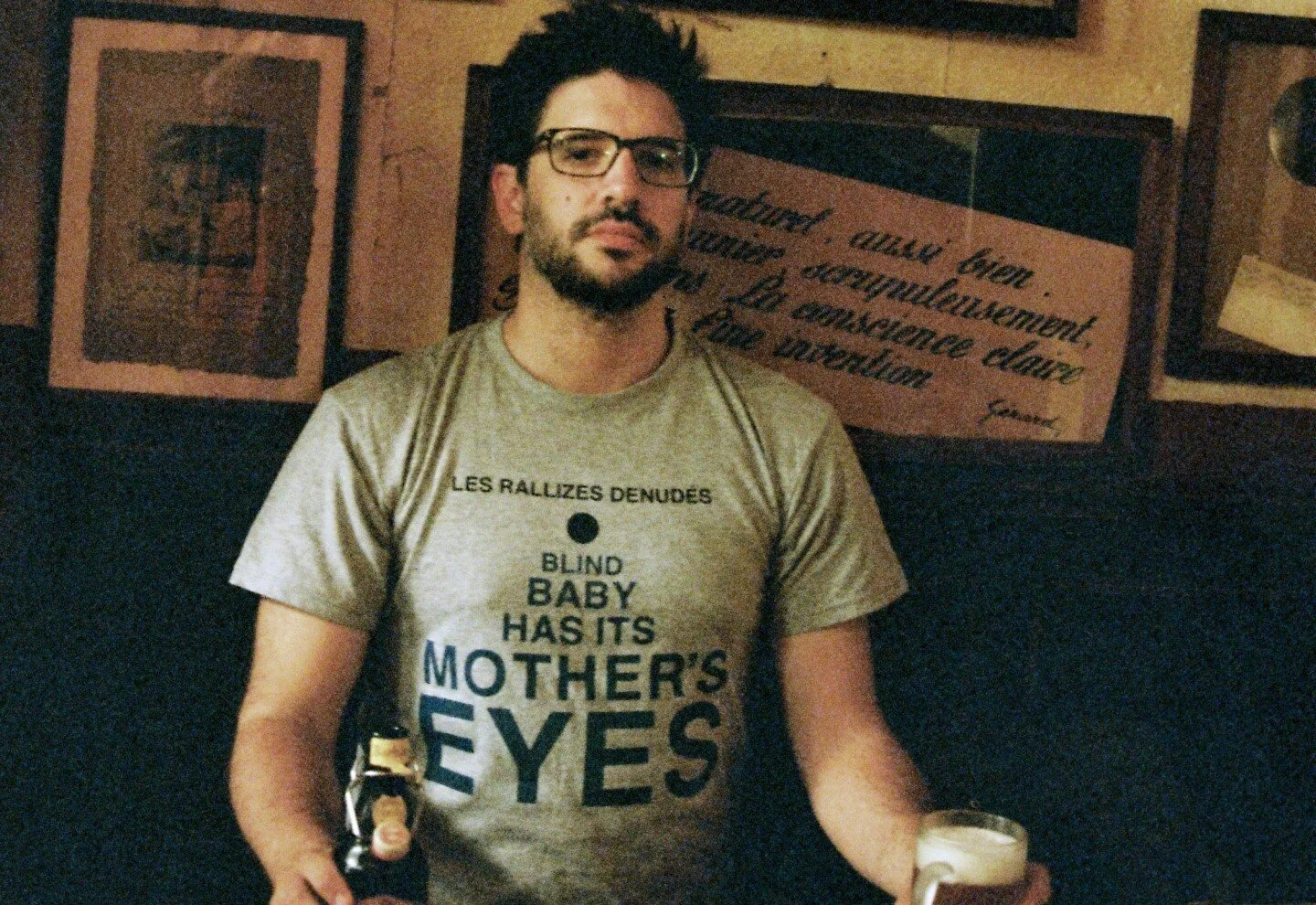

Entrevista con Agustín Acevedo Kanopa

Agustín Acevedo Kanopa es uruguayo, reside en Montevideo, es crítico de cine, escritor, exbloguero y colaborador habitual de la importante publicación uruguaya La Diaria. Conversamos con él en Montevideo, el pasado mes de mayo, en una extensa charla en la que repasamos algunas de sus experiencias formativas como crítico y escritor, sus fobias y filias en el ámbito del cine, así como lo que él llama su “fetichismo” por los actores y actrices.

Lo primero que quería preguntar es cómo es que surge el interés de escribir sobre música y cine, porque recuerdo una época, a inicios de este siglo, en la que se escribían y leían muchos blogs y fue un punto de contacto muy importante en el que mucha gente dio sus primeros pasos en la escritura cultural. Te leí por primera vez por ese medio y creo que fue un período de intercambio de ideas muy rico en castellano, centrado en la cultura rioplatense, pero leíamos personas de otras partes. Remontándonos un poco atrás, ¿cómo fue esa era?

Para mí fue muy formativa la época de los blogs. Al principio, cuando empecé a usarlos, por ahí del 2005, no tenía mucha idea del formato o qué era lo que quería hacer, pero a partir de un blog que se llamaba Fuck you, tiger, que lo escribía Gonzalo Curbelo, también conocido como Tüssi Dematteis, cantante y fundador de una banda que se llamaba La Hermana Menor, ahí fue como, no solo en Uruguay sino a nivel rioplatense, fue medio un hito ese blog y todos los que lo seguíamos empezamos a imitarlo y a descubrir una nueva forma de escribir sobre nuestras experiencias. Yo ya compraba la Rolling Stone, llegué a comprar la revista Pelo y algunas más, pero esto era algo más personal, la mezcla entre lo personal, lo musical, lo político, la idea medio renacentista de ser muy hipertextual, ¿viste? Muchas referencias de música, de cine, literatura, eso me pareció superinteresante. Ahí empecé a pensar de otra manera sobre cómo escribir. En el 2007 empezó a cuajar ese universo y hace poco volví a leer algo de mi blog de esa época, y más allá de que tenía demasiadas esperanzas en cosas que no salieron o algunas críticas que yo tenía hoy no las compartiría, lo que me sorprende es el nivel de respeto y voluntad comunicativa que teníamos todos, un espacio muy extraño en el que todos estábamos dispuestos a procesar lo que decía el otro y tratar de llegar a alguna conclusión. Casi lo opuesto a lo que son hoy en día las redes sociales, donde te rodeás de la gente que piensa igual a vos, y la que no piensa igual a vos la atacás; esa época no era así. Fue poco tiempo, como tres años, 2006, 2007, 2008, y ahí aparece Facebook. En Uruguay, en 2008, empezó a pegar y ya al año siguiente se empezaba a ver la migración, como que no tenías tantos comentarios, menos visitas.

Aparece Twitter, también.

Yo llegué más tarde a Twitter, pero para mí fue, por ejemplo, mucho más enfocado en el humor, para mí era una buena oportunidad de pensar en one liners, pero a nivel periodístico nada, casi todos mis amigos eran más por ese lado del humor, igual también hice muchos amigos en Twitter, pero de mis mejores amigos muchos los hice en blogs.

¿Cómo es el salto de ser bloguero a crítico? Y cómo se adapta la escritura a ese otro formato que tiene limitaciones de caracteres, hay editores involucrados, etc.

Yo llegué a ser crítico de la manera más idealizada que podía tener, yo era muy fan de Gonzalo Curbelo, como lo había mencionado. Él empezó a leer mi blog, empezó comentando y ahí me invitó para escribir en La Diaria. Me dijo: “Pagamos tarde, pagamos mal, ¿querés unirte?”.

La primera nota que hice fue sobre un documental de Luca Prodan, de Sumo, y al principio me acuerdo de esos nervios de estar a prueba, y en realidad me di cuenta de que no estaba a prueba, ya estaba allí, pero esa sensación de cuando comprás el diario y ves tu nombre duró un tiempo. Hoy en día me pasa eso, que escribo y ya estoy acostumbradísimo. Primero estaba encargado de escribir exclusivamente de las películas que daban en Cinemateca, que eran las películas más inatendidas, más culturosas; después se fue ampliando. Más adelante comencé a escribir sobre música, como que se sentía más movido, incluso, porque hacía reseñas de discos nacionales. Yo hacía reseñas de películas internacionales, de las cuales nunca iba a conocer a los directores; en cambio, con los discos sí, y tenía malas y buenas repercusiones. La gente confunde mucho la crítica con la promoción cultural, la idea de si es nacional, si la crítica no es buena, mejor no la hagás, absurdo total.

Eso pasa en Costa Rica también, tiene que ver con las dimensiones de los países, de alguna manera.

Da un poco de miedo el cara a cara, cuando te enfrentas a alguien por eso, pero el que no haya una crítica es un poco el problema. Es contraproducente, más bien, pero no contraproducente en el sentido de que la gente va a seguir haciendo malas obras, es como que la crítica le da tridimensionalidad a la obra y a la recepción. Yo no creo que un director, si le hacen una mala crítica, va a cambiar la forma de dirigir, no pasa eso, pero sí la recepción genera como un universo aparte de la película que la hace interesante.

Y como crítico también, pasar de escribir quizás de cine que te interesa, a incluso cubrir estrenos y tener que ver todo lo que está en cartelera. No sé si dentro de tu trayectoria crítica también te ha tocado. ¿Cómo cambia eso la relación que tiene uno con el cine? Tipo “tal vez no quiero ver Trolls 3, pero tengo que hacerlo y escribir sobre eso”.

En La Diaria tenemos un sistema bastante a voluntad de escritura. Como somos todos freelancers, tenemos un grupo de WhatsApp y levanta la mano quien quiere tal película; funciona así. Pero a mí me gusta incluso ver películas malas, es muy entretenido y a veces sacás conclusiones más interesantes de películas malas que de películas más o menos buenas. La peor película para criticar es la más o menos buena, porque ahí como que sí, está bien, tiene buenas cosas, pero es más difícil. En cambio, cuando es mala, generalmente hay una razón cinematográfica e incluso extracinematográfica por la que es mala y sirve para hablar de más cosas. Yo he tenido críticas que estoy muy contento de haber hecho; por ejemplo, la de la película Cats, que es terrible. Hay tanta gente vinculada a una película, una cadena de producción, y que nadie diga “esto no tiene ni pies ni cabeza” me parece fascinante que pueda suceder.

El crítico tiene que ver “mal cine” para entender por qué el cine bueno es bueno, tener ese contraste.

Yo creo que todos venimos del mal cine. ¿Quién nació viendo Bergman, Tarkovski? Yo a veces he hecho un repaso de películas de mi infancia y la verdad es que bastante bien, cuando era muy niño había buenas películas, pero el período de 10 a 15 años es terrible. En el período de niño hay grandes joyas que se filtran, pero de 10 a 15, ahí hay un período que es pura falopa.

Mucha comedia adolescente estadounidense, algunas buenas, como American Pie, pero muchas otras que eran basura.

Yo, por ejemplo, tengo un gran guilty pleasure, que es el de las comedias románticas. No necesariamente me parecen buenas, generalmente me parecen malas todas, o el 80%, pero si están en la tele las voy a ver, no puedo no verlas, es rarísimo.

¿Qué es lo que te interesa ahí? ¿La estructura? ¿Los tropos narrativos?

Los tropos me tranquilizan, capaz, creo que soy medio romántico yo, pero las películas que son solamente románticas sin comedia me parecen muy melosas, la comedia romántica es buena porque corta un poco con la dulzura, pero funciona románticamente. Muchas películas de comedia romántica me fascinan, pero vamos a decir la verdad: como la mayoría de los géneros, un gran porcentaje es malísimo.

¿Has visto Con todos menos contigo, la comedia romántica en la que sale Sydney Sweeney? Esa me pareció malísima.

No la he visto, pero soy muy fan de Sydney Sweeney por buenas y malas razones. Me parece que es una actriz interesante, tiene algo. Con el tiempo me he vuelto muy fetichista con los actores, sobre todo a nivel de la fisicalidad. Cuando doy un taller de crítica y vemos películas de los 50 y los 40, hay gente que dice que Cary Grant no actúa bien, por ejemplo, y básicamente para ellos no actuar bien es que no tiene rango emocional fuerte. Hay algo que es muy difícil de explicar, pero tiene que ver con el aura que tienen los actores, pueden no ser versátiles, pero tienen algo, como un extra, la cámara los quiere, y creo que Sydney Sweeney tiene eso, hay algo en la mirada de ella, tiene los ojos un poco cansados, que hace que cuando se ríe es como un pequeño milagro. Entonces, nunca entendés si está malhumorada o contenta, y eso me parece genial.

Y la gracia de Cary Grant es que hacía siempre de Cary Grant. Eso no es cualquier cosa. Hay que ser Cary Grant para hacer de Cary Grant.

Me parece fascinante el libro de entrevistas de Hitchcock con Truffaut porque Hitchcock nunca piensa en realismo psicológico, piensa en fórmulas y cómo esas fórmulas de “esto más esto” van a funcionar, y siempre lo que le interesa en sus actores es el aura de estrella. Por eso es que usa a Cary Grant, porque va a hacer de él mismo en determinado lugar y va a funcionar como Cary Grant. Cuando la gente se acerca al cine, hay como una primera fase de no ser crítico, una segunda de empezar a ser crítico y una tercera que es como una poscrítica, y casi todos los que están en la segunda fase creen que actúa mal porque no es profundo y el cine tiene que ser “profundo”, que los actores tienen que tener un rango actoral y emocional extremo.

No sé cuál es tu posición sobre Spielberg como cineasta, pero hay también, para decirlo de manera pretenciosa, una “dialéctica” en la relación con el cine y lo que uno piensa de Spielberg. De niño, Jurassic Park es lo mejor, después uno piensa que es basura porque Godard decía que era una basura, y luego uno se da cuenta de que es un buen cineasta.

A mí me pasa con Spielberg que me parecen geniales solo algunas películas. Desde chico ya pensaba en la tendencia que tiene de meter a niños en aventuras en donde a veces está bien, pero en otras ese niño moriría inmediatamente. En Jurassic Park, me acuerdo de que decía “estos niños no tienen chance, tienen que ser devorados ya”, nunca era “hincha” de los niños en las películas de Spielberg, excepto quizás en E. T.

Es un buen director de películas de aventuras, no tanto de dramas sobrios, ahí es donde patina más.

Hay algo ahí con la nostalgia, es un poco sospechosa la nostalgia para mí siempre. Esos directores que siempre hablan de una forma u otra de cuando ellos eran niños y la magia, es como un sentimiento efectivo, pero es demasiado efectivo, a veces medio tramposo. Los que se aferran demasiado a eso, no es que estén mal, pero lo miro con un poquito de desconfianza. Igual Spielberg hizo Munich y La lista de Schindler, tampoco es que todo su cine es así.

También quería preguntarte por la afición al cine en Uruguay, que es un país pequeño pero con una vida cultural bastante rica. ¿Hay debate sobre cine?, ¿hay tradición de crítica?

Uruguay tuvo una gran tradición de crítica y, de hecho, Homero Alsina Thevenet era una especie de hito rioplatense. Siempre se dice que es el tipo que descubrió a Bergman en Sudamérica y medio a nivel mundial, es medio exagerado eso, quizás, pero hay que reconocer que sí tuvo mucha influencia. Con Alsina Thevenet no estoy muy de acuerdo en algunas cosas, es muy moral en algunos análisis, pero es verdad que para la época en que estaba era bastante novedoso. También había un cineclubismo muy fuerte en Uruguay, que de alguna manera se mitologiza en la dictadura, era como una forma de resistencia. Cinemateca no cerró en la dictadura, eso es algo bastante fuerte, y también había otra cosa fascinante, porque somos un país laico, entonces incluso en la dictadura la censura no era tan fuerte como en Argentina. Había situaciones como que Uruguay era el único país que pasaba La naranja mecánica, entonces se venían desde Argentina, de Chile y Brasil, también, a ver la película. Yo creo que gran parte de nuestro atractivo cultural es la laicidad. Después vienen los años 90 y ahí la cultura del cine va perdiendo un poco de fuerza, y yo te diría que hasta hace 10 años estaba muy débil, pero ahora, con el cambio de fachada y la reformulación de la Cinemateca en un nuevo local, generó un movimiento nuevo. Hace 15 años, a la Cinemateca iba gente muy vieja, algunos jóvenes, pero claro, el lugar donde exhibía a veces tenía problemas de proyector; si estaba en español, al no tener subtítulos, capaz no entendías nada de lo que se decía, eso por un tema presupuestario. Cuando les llega ya definitivamente un lugar donde puedan exhibir sin pagar alquiler, de golpe cambió completamente y se renovó la oferta y el estilo. Si me hubieras entrevistado hace cinco años, te hubiese dicho que la cultura cinematográfica estaba menguando fuertemente, pero ahora me sorprendió.

Y en cuanto a la producción de cine como tal, bueno, sabemos que en la década del 2000 se dio un cierto auge. Tal vez no muchas películas, pero unas cuantas películas uruguayas se vieron mucho en Latinoamérica y en Europa: 25 Watts, Whisky e incluso La vida útil, que es del 2010. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Ha tenido continuidad la producción? ¿Ha menguado? Quizás yo escuchaba más hablar de cine uruguayo hace 10 años que ahora.

Para mí no está en un buen momento, sería fácil echarle la culpa al cambio de gobierno y la forma en que se gestionan ciertas cosas que están cada vez más enfocadas en Uruguay como prestador de servicios, más que como creador, eso seguro que hay. Pero te digo la verdad, no he visto muy buenas películas en general, y las que no son buenas no es porque les falta presupuesto, sino porque son timoratas, poco interesantes, poco arriesgadas. Hay una muy buena que salió hace poco, El retrato de mi padre, de Juan Ignacio Fernández Hoppe; después está El campeón del mundo, de Madeiro y Borgia, que es muy buena. Pero en general ni siquiera es este tipo de “voy a hacer un cine gris, sesudo, bajoneante”, la mayoría es un cine muy timorato, simplón. No tengo una teoría muy sólida con respecto a eso, pero sí creo que tiene mucho que ver con que hacer una película toma demasiado tiempo, sobre todo en coproducción, y la película pierde mucha fuerza en el proceso. Entonces van haciendo muchas concesiones y concesiones y concesiones; cuando querés llegar a la película estás cansado, ya no es lo mismo, y se genera algo muy conservador, quizás. Es una teoría. Después puede ser simplemente azar, que hay autores que no son tan buenos o que hay mucha gente que viene del palo de la publicidad y se enfoca mucho en el lado visual, “simpático”. Como que tampoco se la juegan demasiado con las emociones, ni siquiera logran dar como un cine emocional, que, sin gustarme, lo hace Juan José Campanella en Argentina. Eso tiene más sentido a esto otro que ni siquiera confía del todo en las emociones. Son películas en donde ligeramente se burlan del personaje principal, no te meten con el personaje principal en su drama. Y si te vas a burlar del personaje estaría bueno que tu cinismo esté a la altura de eso; podés ser cínico, podés ser irónico, pero yo creo que no hay crítica o cinismo, sino un distanciamiento, no se la juegan del todo por los personajes, no te reís con ellos, te reís de ellos.

¿Es difícil plantear estos debates críticos? En Costa Rica, cada vez que se estrena una película nacional y sale una crítica negativa en el periódico o en redes sociales, se habla de que “la están maltratando”, como si fuese obligación de la gente apoyar a una película por ser de un determinado país. No sé si en Uruguay es similar o hay más margen de crítica.

Yo les caigo bastante mal a muchos cineastas. Nunca llegué a ninguna afrenta porque el cine es más pasivo-agresivo. Sé que, si quisiera hacer cine, el día de mañana va a ser extremadamente complicado, quemé varios puentes en el trayecto. Tampoco es que quiero hacer cine, pero en plan hipotético de que sucediera, sería difícil. Yo, por ejemplo, soy escritor, si quiero puedo bardear a todo el mundo, decir que todo el mundo es horrible, no va a cambiar demasiado, en Argentina hay editoriales donde me podrían publicar. Ahora, en un arte tan colectivo como el cine, tipo un director de fotografía de una película que dijiste que era espantosa, alguien de unos fondos, ahí sí es difícil para la gente que tiene doble función de crítico y cineasta.

Hay un tema también con los fondos y cierta estructura organizativa alrededor del financiamiento del cine en Latinoamérica que hace que, por lo menos en el caso de Costa Rica, haya películas que están muy “tallereadas”. Es decir, llega un guion que pudo haber sido bueno, original, idiosincrático, con sus fallas y todo, pero después pasa por esa fábrica de salchichas del taller de guion y sale algo muchísimo más comercial y vendible, sobre todo para los europeos.

Hay una película uruguaya en la que pasa eso, no era necesariamente mala, pero sí le notabas todos los talleres que había arriba y los work in progress, que era Los tiburones, una película que estaba bien, pero uno, que está acostumbrado a ver películas de Sundance y todo eso, ya te anticipabas a los planos. No puede ser que sabía lo que iba a pasar 20 segundos antes. Era como cine indie; si vos ves la película por primera vez está buena, pero cuando sabés que viene de una tradición, es tan original como Rápido y furioso 8.

Ahora hablábamos un poco de las fases que pasa uno como aficionado al cine, respecto a un director como Spielberg, por ejemplo. ¿Qué prejuicios tenía como crítico más joven, de los que se ha ido liberando conforme ha ido viendo más cine y escribiendo más sobre el tema?

En parte es como descubrir que las películas son muchas cosas y funcionan de determinadas maneras, descubrir que los géneros tienen sus estructuras y tenés que analizar la película desde lo que plantea el género. Muchas veces es un aprendizaje como de la tercera fase, de la que hablábamos antes. Yo estoy a punto de dar un curso de cine de terror y pasa algo sobre todo con el giallo, que es un género que vos tenés que analizarlo por las buenas escenas que tiene. Las tramas no tienen sentido, las actuaciones son generalmente malas, están dobladas, y hay como una especie de irregularidad directorial en las películas. Vos ves las películas de Dario Argento, por ejemplo Profondo Rosso, una de las mejores, y vos ves como que hay escenas que se te cae una lágrima de lo que increíbles que son, cómo filma la muerte, sobre todo, y te das cuenta de que después, cuando tienen que hablar los personajes, es como si él se cansara y mandara a su primo a filmar, y te das cuenta de su desinterés. Ha sido como parte de un proceso entender que eso es muy secundario y que lo que importa en realidad es otra cosa. Como crítico, se suele conceptualizar todo y es un movimiento al revés, como ir de la parte al todo, ir del todo a la parte, y descubrir la belleza de la parte.

Creo que para entrarle al giallo es necesario entender que es kitsch y sublime al mismo tiempo, y que uno tiene que aceptar las dos facetas y aprender a disfrutar las dos.

Para mí es fascinante eso. Por ejemplo, Phenomena, de Argento, la empezás a ver y no tiene sentido nada, pero después pasan los días y te queda como un run run, como imágenes de un sueño. Pero tampoco es para hacer una defensa a ultranza del giallo, hay cosas malísimas.

A mí me gusta mucho ese género, entonces prefiero un mal giallo que una mala película de otro género.

Una vez hablé de eso con un crítico que se llamaba Ronny Melzer, que me decía que no hay nada peor que un mal drama. Es cierto, si vos ves un mal drama te querés morir porque no hay nada que te redima; o sea, en una mala comedia puedes reírte a veces, en un mal giallo hay buenas muertes, lindas chicas, puede haber linda ropa, pero con un mal drama, no hay nada que lo rescate.

Ya para concluir, cuénteme algo acerca del acceso a las películas. Creo que somos más o menos de la misma edad, entonces hay ciertas experiencias formativas, como la piratería.

La cultura cinematográfica se divide mucho según cómo accedés a ella. Si no fuera por la piratería, mi cultura cinematográfica sería un 8%. O sea, hay muchas personas que se formaron en cinematecas, yo me formé pirateando. Yo curtí mucho los torrents, VHS también; yo tenía dos aparatos de VHS y los grababa para tener una copia. Y me fui formando así, todo ilegal.

—

Agustín Acevedo Kanopa (Montevideo, 1985). Psicólogo, periodista y escritor, debuta en las letras uruguayas con su poemario Caja Negra (Cuenco del plata, 2007). A esta publicación le sigue su primera novela, Antes del crepúsculo (Premio Fondos Concursables, 2009; Trilce, 2010), y más tarde sus libros de cuentos Eucaliptus( Estuario, 2013) e Historia de nuestros perros (Premio Nacional de Literatura, 2015; Estuario, 2016). Varios cuentos suyos fueron publicados y traducidos en antologías de Uruguay, Argentina, Chile, Cuba, Bolivia, Estados Unidos y Eslovenia. Desde el año 2008 escribe semanalmente sobre cine y música en La diaria, habiendo también escrito crónicas y perfiles para medios como The New York Times, Vice Magazine, Revista Quiroga, Revista Lento, entre otras.